���𗧂����

2025�N07��03�� [���𗧂����]

�ИJ�m��������₷������I�@ �u�玙�E���x�Ɩ@�̉����ʼn����ς��H�v (��2��)

����ɂ��́B�Љ�ی��J���m�̎R��ł��B�O��ɑ����A�ߘa7�i2025�j�N4���A10���Ɏ{�s���y�玙�E���x�Ɩ@�̉����z�ɂ��āA�ږ�悩��͂�������ƕ��Ђ̉����Ƃɂ��Љ�܂��B���Ђ������������B

▶�O��̋L���̓R�`������

�ИJ�m��������₷������I�u�玙�E���x�Ɩ@�̉����ʼn����ς��H�v�i��1��j

�y�ږ��A�z�F�R��搶����ɂ��́B�O��ɑ����A���N�i�ߘa7�N�j��4���A10���Ɏ{�s�́u�玙�E���x�Ɩ@�̉����z�v�ɂ��āA���߂ď��������Ă��������I�@

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�͂��B�ł͂��������A���x�ɂ̎擾���猩�Ă䂫�܂��傤�B

�y2025�N4���{�s�z

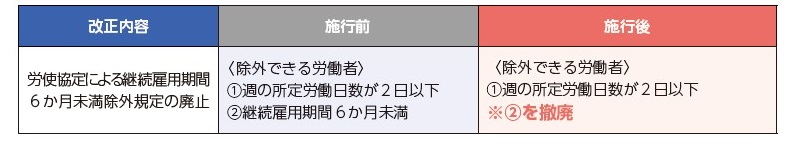

1.�@���x�ɂ��擾�ł���J���҂̗v���ɘa�@�J�g�����������Ă���ꍇ�͏A�ƋK�����̌�����

�y�ږ��A�z�F����́u�q�̊Ō�x�ɂ̌������v�Ɠ��l�A����܂ŏ��O����Ă����u�p���ٗp���Ԃ�6���������v�ƂȂ�J���҂��A���x�ɂ��擾�ł���悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��ˁB

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�͂��A���̒ʂ�ł��B��r�I�Α��N�����Z���P�[�X�ł��A���Ќシ���ɉ�삪�K�v�ȏƂȂ�A���x�ɂ��擾�ł���悤�ɂȂ�܂����B

�y�ږ��A�z�F���Ђɂ͂܂������������P�[�X�͂���܂��A���́A������ˑR�K��܂�����ˁB

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�����Ȃ�ł��B��ƂƂ��ẮA���������ٗp�����l�ނ��u���x�Ɂv���擾����ƂȂ�A�Ɩ��̒�����V���Ȑl�ފm�ۂȂǁA���S��������͎̂����B�����������ڂł݂�A�M�d�Ȑl�ނɍĂъ��Ă��炤���Ƃ̓v���X�ɂȂ�܂��B�u��엣�E�v�̖h�~�ɂ��Ȃ���ł��傤�B

2.�@��엣�E�h�~�̂��߂̌ٗp�������@�y�`���z

���x�Ƃ��염���x�����x���i���j�̐\�o���~���ɍs����悤�ɂ��邽�߁A���Ǝ�͈ȉ��@�`�C�̂����ꂩ�̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�@���x�ƁE��염���x�����x���Ɋւ��錤�C�̎��{

�A�@���x�ƁE��염���x�����x���Ɋւ��鑊�k�̐��̐����i���k�����ݒu�j

�B�@���Ђ̘J���҂̉��x�Ǝ擾�E��염���x�����x���̗��p�̎���̎��W�E��

�C�@���Ђ̘J���҂։��x�ƁE��염���x�����x���̎擾�E���p���i�Ɋւ�����j�̎��m

���@���x�ɂɊւ��鐧�x�A�A����O�J���̐����Ɋւ��鐧�x�A�B���ԊO�J���̐����Ɋւ��鐧�x�A�C�[��Ƃ̐����Ɋւ��鐧�x�A�D���̂��߂̏���J�����Ԃ̒Z�k���̑[�u

�]�܂����@���@�`�C�̂��������̑[�u���u���邱���@

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�܂��ɂ��́u��엣�E��h�����߂Ɋ��𐮂��܂��傤�v�Ƃ��������e���A���̍��ڂł��ˁB����̖@�����ł́A�����鐧�x�Ɋւ��錤�C���s������A���k�̐���݂���ȂǁA��Ƒ����Ή����ׂ����e�������Ȃ�܂����B

�y�ږ��A�z�F���Ђł���N���珀����i�߂Ă��܂������A�\�z�ȏ�Ɏ��Ԃ��K�v�ł����ˁB

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F���Ђł��A�����������l�q�����ɂ��܂����B���Ƃ��Α��k�̐��̐����i���k�����ݒu�j�ɂ��Ă��A�`���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��������ƑΉ��ł��鑋����݂���K�v������܂�����ˁB�ʂɑ��k��p�̃��[���A�h���X��ݒ肷��ȂǁA���������̐��𐮂��Ȃ���撣���Ă��������B

3.�@��엣�E�h�~�̂��߂̌ʂ̎��m�E�ӌ��m�F���@�y�`���z

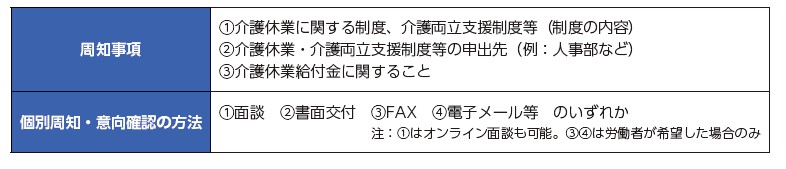

�i1�j���ɒ��ʂ����|�̐\�o�������J���҂ɑ���ʂ̎��m�E�ӌ��m�F

���ɒ��ʂ����|�̐\�o�������J���҂ɑ��āA���Ǝ�͉��x�Ɛ��x���Ɋւ���ȉ��̎����̎��m�Ɖ��x�Ƃ̎擾�E��염���x�����x���̗��p�̈ӌ��̊m�F���A�ʂɍs��Ȃ���Ȃ�܂���B

���擾�E���p���T��������悤�Ȍʎ��m�ƈӌ��m�F�͔F�߂��܂���B

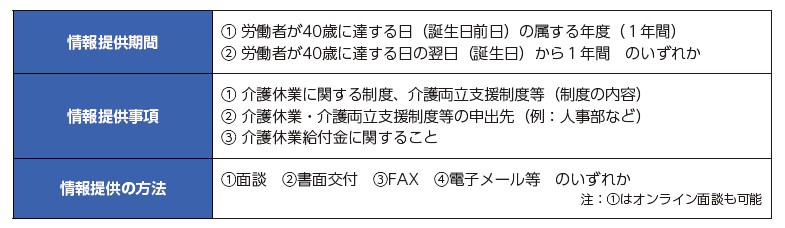

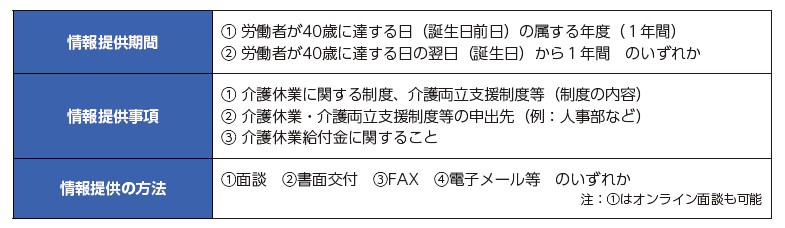

�i2�j���ɒ��ʂ���O�̑����i�K�i40�Γ��j�ł̏���

�J���҂����ɒ��ʂ���O�̑����i�K�ŁA���x�Ƃ��염���x�����x���̗����ƊS��[�߂邽�߁A���Ǝ�͉��x�Ɛ��x���Ɋւ���ȉ��̎����ɂ��ď����Ȃ���Ȃ�܂���B

�]�܂����@

�]�܂����@

�����ɓ������āA�u���x�Ɛ��x�v�͉��̑̐����\�z���邽�߈����ԋx�Ƃ���ꍇ�ɑΉ�������̂ȂǁA�e�퐧�x�̎�|�E�ړI�܂��čs������

�����̍ۂɁA�����ĉ��ی����x�ɂ��Ď��m���邱��

�@

�y�ږ��A�z�F����Ɏ��̍��ڂ��u���ɒ��ʂ����v�Ƃ����\�o���������ꍇ�A���x�Ɋւ����ʂ̎��m��ӌ��m�F���s���Ƃ������̂ł��ˁB

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�͂��A�����ł��B����܂Ŋ�Ƃ̊F����́A���̂悤�ȓ��e�����m����@����Ȃ������Ǝv���܂��B

�y�ږ��A�z�F�����ł��ˁB�]�ƈ������x���̏���m��Ȃ����ƂŖ��������A���̌��ʁA��엣�E�ɒǂ����܂�Ă��܂��c�c�B�������������ԂɂȂ�Ȃ����߂ɂ��A�����̉���͑厖�ȗv�f�������Ɗ����܂����B����ɂ��Ă�����A�����Ԃɂ��Ăׂ͍����K�肪�������̂ŁA�]�ƈ��̏��Ǘ��ɂ͋�J���܂����B

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�u�J���҂�40�ɒB������i�a�����O���j�̑�����N�x�i1�N�ԁj�v�A�������́u�J���҂�40�ɒB������̗����i�a�����j����1�N�ԁv�Ƃ����������Ԃ���߂��Ă��܂�������ˁB��������f�[�^�̊Ǘ��A�����e�i���X����������ƍs�Ȃ����Ƃ����X�X�����܂��B

4.�@���̂��߂̃e�����[�N�����@�y�w�͋`���z�A�ƋK�����̌������@

�v������̑ΏۉƑ�����삷��J���҂��e�����[�N��I���ł���悤�ɑ[�u���u���邱�Ƃ��A���Ǝ�ɓw�͋`��������܂��B

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�R���i�Ђő����̊�Ƃ������ꂽ�e�����[�N�B�i�E��ɂ����܂����j���Ƃ��A�ʉ@�̕t���Y�����s�����i���x�擾�j�A�ߑO�����e�����[�N�ɂ������Ƃő̗͖ʂ̕��ׂ����点���ȂǁA�d���Ɖ��̗����ŏ�肭���p���Ă�����i��Ɓj�̐����悭�����܂��ˁB

�y�ږ��A�z�F�����g���A�_��ȓ������̈�Ƃ��ăe�����[�N�͌������Ȃ��Ɖ��߂Ċ����Ă��܂��B2025�N�A�i�����Ȃɂ��Ɓj���𗝗R�ɗ��E�����l���́A�N��10���l�Ƃ������Ă���Ƃ��B�������ٗp���́A�@�����Ɋ�Â��Ή����s���̂͂������̂��ƁA����x�u�d���ƈ玙�E���̗������o����E����v���������A�]�ƈ����m�̗�����[�߂���݂���ȂǁA�ł��邱�Ƃ��璅���Ɏ��g��ł����܂��ˁI

����́A2025�N10���Ɏ{�s�̉����ɂ��āA���������ږ���A����ƈꏏ�Ɋm�F���Ă����܂��B

�i����Љ�ی��J���m�@�R�� ���D�j

���{�L���́A2025 �N7��3�����_�ł̏������Ƃɍ쐬���Ă���܂��B

▶�O��̋L���̓R�`������

�ИJ�m��������₷������I�u�玙�E���x�Ɩ@�̉����ʼn����ς��H�v�i��1��j

��엣�E�h�~�̂��߂̌ٗp���������`�����B���̋�̓I���e�́H

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�͂��B�ł͂��������A���x�ɂ̎擾���猩�Ă䂫�܂��傤�B

�y2025�N4���{�s�z

1.�@���x�ɂ��擾�ł���J���҂̗v���ɘa�@�J�g�����������Ă���ꍇ�͏A�ƋK�����̌�����

�y�ږ��A�z�F����́u�q�̊Ō�x�ɂ̌������v�Ɠ��l�A����܂ŏ��O����Ă����u�p���ٗp���Ԃ�6���������v�ƂȂ�J���҂��A���x�ɂ��擾�ł���悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��ˁB

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�͂��A���̒ʂ�ł��B��r�I�Α��N�����Z���P�[�X�ł��A���Ќシ���ɉ�삪�K�v�ȏƂȂ�A���x�ɂ��擾�ł���悤�ɂȂ�܂����B

�y�ږ��A�z�F���Ђɂ͂܂������������P�[�X�͂���܂��A���́A������ˑR�K��܂�����ˁB

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�����Ȃ�ł��B��ƂƂ��ẮA���������ٗp�����l�ނ��u���x�Ɂv���擾����ƂȂ�A�Ɩ��̒�����V���Ȑl�ފm�ۂȂǁA���S��������͎̂����B�����������ڂł݂�A�M�d�Ȑl�ނɍĂъ��Ă��炤���Ƃ̓v���X�ɂȂ�܂��B�u��엣�E�v�̖h�~�ɂ��Ȃ���ł��傤�B

2.�@��엣�E�h�~�̂��߂̌ٗp�������@�y�`���z

���x�Ƃ��염���x�����x���i���j�̐\�o���~���ɍs����悤�ɂ��邽�߁A���Ǝ�͈ȉ��@�`�C�̂����ꂩ�̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�@���x�ƁE��염���x�����x���Ɋւ��錤�C�̎��{

�A�@���x�ƁE��염���x�����x���Ɋւ��鑊�k�̐��̐����i���k�����ݒu�j

�B�@���Ђ̘J���҂̉��x�Ǝ擾�E��염���x�����x���̗��p�̎���̎��W�E��

�C�@���Ђ̘J���҂։��x�ƁE��염���x�����x���̎擾�E���p���i�Ɋւ�����j�̎��m

���@���x�ɂɊւ��鐧�x�A�A����O�J���̐����Ɋւ��鐧�x�A�B���ԊO�J���̐����Ɋւ��鐧�x�A�C�[��Ƃ̐����Ɋւ��鐧�x�A�D���̂��߂̏���J�����Ԃ̒Z�k���̑[�u

�]�܂����@���@�`�C�̂��������̑[�u���u���邱���@

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�܂��ɂ��́u��엣�E��h�����߂Ɋ��𐮂��܂��傤�v�Ƃ��������e���A���̍��ڂł��ˁB����̖@�����ł́A�����鐧�x�Ɋւ��錤�C���s������A���k�̐���݂���ȂǁA��Ƒ����Ή����ׂ����e�������Ȃ�܂����B

�y�ږ��A�z�F���Ђł���N���珀����i�߂Ă��܂������A�\�z�ȏ�Ɏ��Ԃ��K�v�ł����ˁB

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F���Ђł��A�����������l�q�����ɂ��܂����B���Ƃ��Α��k�̐��̐����i���k�����ݒu�j�ɂ��Ă��A�`���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��������ƑΉ��ł��鑋����݂���K�v������܂�����ˁB�ʂɑ��k��p�̃��[���A�h���X��ݒ肷��ȂǁA���������̐��𐮂��Ȃ���撣���Ă��������B

�ʂ̎��m�E�ӌ��m�F���A�J���҂̃f�[�^�Ǘ��ȂǁA��Ƒ������ׂ�����

3.�@��엣�E�h�~�̂��߂̌ʂ̎��m�E�ӌ��m�F���@�y�`���z

�i1�j���ɒ��ʂ����|�̐\�o�������J���҂ɑ���ʂ̎��m�E�ӌ��m�F

���ɒ��ʂ����|�̐\�o�������J���҂ɑ��āA���Ǝ�͉��x�Ɛ��x���Ɋւ���ȉ��̎����̎��m�Ɖ��x�Ƃ̎擾�E��염���x�����x���̗��p�̈ӌ��̊m�F���A�ʂɍs��Ȃ���Ȃ�܂���B

���擾�E���p���T��������悤�Ȍʎ��m�ƈӌ��m�F�͔F�߂��܂���B

�i2�j���ɒ��ʂ���O�̑����i�K�i40�Γ��j�ł̏���

�J���҂����ɒ��ʂ���O�̑����i�K�ŁA���x�Ƃ��염���x�����x���̗����ƊS��[�߂邽�߁A���Ǝ�͉��x�Ɛ��x���Ɋւ���ȉ��̎����ɂ��ď����Ȃ���Ȃ�܂���B

�]�܂����@

�]�܂����@�����ɓ������āA�u���x�Ɛ��x�v�͉��̑̐����\�z���邽�߈����ԋx�Ƃ���ꍇ�ɑΉ�������̂ȂǁA�e�퐧�x�̎�|�E�ړI�܂��čs������

�����̍ۂɁA�����ĉ��ی����x�ɂ��Ď��m���邱��

�@

�y�ږ��A�z�F����Ɏ��̍��ڂ��u���ɒ��ʂ����v�Ƃ����\�o���������ꍇ�A���x�Ɋւ����ʂ̎��m��ӌ��m�F���s���Ƃ������̂ł��ˁB

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�͂��A�����ł��B����܂Ŋ�Ƃ̊F����́A���̂悤�ȓ��e�����m����@����Ȃ������Ǝv���܂��B

�y�ږ��A�z�F�����ł��ˁB�]�ƈ������x���̏���m��Ȃ����ƂŖ��������A���̌��ʁA��엣�E�ɒǂ����܂�Ă��܂��c�c�B�������������ԂɂȂ�Ȃ����߂ɂ��A�����̉���͑厖�ȗv�f�������Ɗ����܂����B����ɂ��Ă�����A�����Ԃɂ��Ăׂ͍����K�肪�������̂ŁA�]�ƈ��̏��Ǘ��ɂ͋�J���܂����B

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�u�J���҂�40�ɒB������i�a�����O���j�̑�����N�x�i1�N�ԁj�v�A�������́u�J���҂�40�ɒB������̗����i�a�����j����1�N�ԁv�Ƃ����������Ԃ���߂��Ă��܂�������ˁB��������f�[�^�̊Ǘ��A�����e�i���X����������ƍs�Ȃ����Ƃ����X�X�����܂��B

4.�@���̂��߂̃e�����[�N�����@�y�w�͋`���z�A�ƋK�����̌������@

�v������̑ΏۉƑ�����삷��J���҂��e�����[�N��I���ł���悤�ɑ[�u���u���邱�Ƃ��A���Ǝ�ɓw�͋`��������܂��B

�y�ИJ�m�i�R��j�z�F�R���i�Ђő����̊�Ƃ������ꂽ�e�����[�N�B�i�E��ɂ����܂����j���Ƃ��A�ʉ@�̕t���Y�����s�����i���x�擾�j�A�ߑO�����e�����[�N�ɂ������Ƃő̗͖ʂ̕��ׂ����点���ȂǁA�d���Ɖ��̗����ŏ�肭���p���Ă�����i��Ɓj�̐����悭�����܂��ˁB

�y�ږ��A�z�F�����g���A�_��ȓ������̈�Ƃ��ăe�����[�N�͌������Ȃ��Ɖ��߂Ċ����Ă��܂��B2025�N�A�i�����Ȃɂ��Ɓj���𗝗R�ɗ��E�����l���́A�N��10���l�Ƃ������Ă���Ƃ��B�������ٗp���́A�@�����Ɋ�Â��Ή����s���̂͂������̂��ƁA����x�u�d���ƈ玙�E���̗������o����E����v���������A�]�ƈ����m�̗�����[�߂���݂���ȂǁA�ł��邱�Ƃ��璅���Ɏ��g��ł����܂��ˁI

����́A2025�N10���Ɏ{�s�̉����ɂ��āA���������ږ���A����ƈꏏ�Ɋm�F���Ă����܂��B

�i����Љ�ی��J���m�@�R�� ���D�j

���{�L���́A2025 �N7��3�����_�ł̏������Ƃɍ쐬���Ă���܂��B