お役立ち情報

2025年08月08日 [お役立ち情報]

社労士が分かりやすく解説! 「育児・介護休業法の改正で何が変わる?」 (第3回)

こんにちは。社会保険労務士の山崎です。前回に続き、令和7(2025)年4月、10月に施行の【育児・介護休業法の改正】について、顧問先から届いた質問と弊社の回答をもとにご紹介します。ぜひご覧ください。

▶前回の記事はコチラから

社労士が分かりやすく解説!「育児・介護休業法の改正で何が変わる?」(第1回)

社労士が分かりやすく解説!「育児・介護休業法の改正で何が変わる?」(第2回)

【顧問先A】:山崎先生、こんにちは。今回は、今年(令和7年)10月に施行される【育児・介護休業法の改正】について、企業として押さえておくべきポイントなどを整理させてください。

【社労士(山崎)】:10月1日より、「柔軟な働き方を実現するための措置」の導入・運用が企業に義務付けられます。

【2025年10月施行】

1. 柔軟な働き方を実現するための措置等 【義務】就業規則等の見直し

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

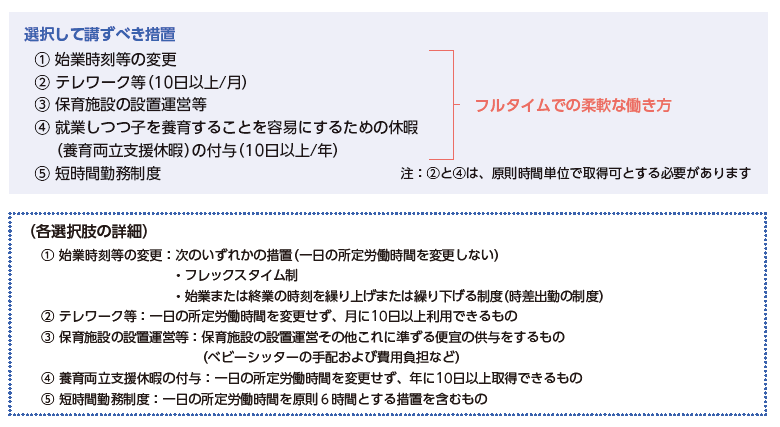

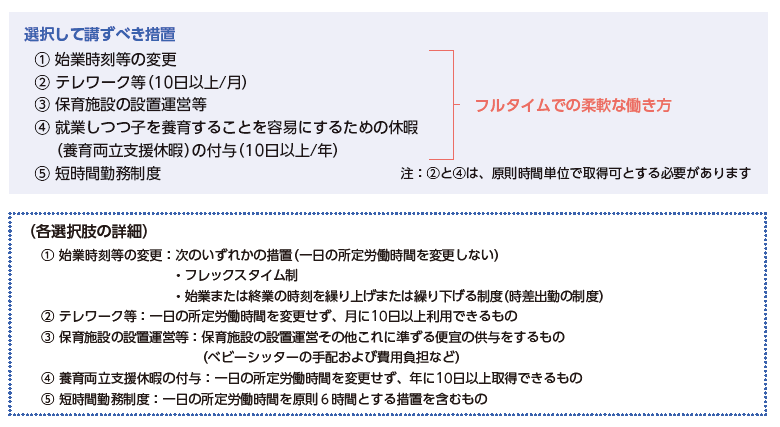

■事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの措置の中から少なくとも2つ以上を選び、制度として運用しなければなりません。

■労働者は、事業主が講じた措置から1つを選んで利用することができます。

■選定にあたっては、過半数組合等からの意見を聴く機会を設ける必要があります。

【顧問先A】:これは、大企業や中小企業といった会社の規模に関係なく行うべきものなのでしょうか?

【社労士(山崎)】:はい。すべての企業(規模は関係ない)が対象です。今回の改正では、「3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者」に対して、企業が2つ以上の措置を選んで講じることが【義務】となりました。事業主は、例えば「テレワーク」や「短時間勤務制度」など、5つの選択肢の中から柔軟な働き方につながる対応を取る必要があります。

【顧問先A】:なるほど……。小規模な会社では、すぐに対応が難しいケースもありそうですね。

【社労士(山崎)】:おっしゃるとおり、現場によっては全てを整えるのが難しいというご事情もあると思います。たとえば、「始業時間の繰り下げ」「年10日以上の養育支援休暇の付与」など、比較的取り組みやすい措置を選ぶことも一つです。同時に、労働時間の減少に関する措置の場合、業務の効率化も進める必要がありますね。

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

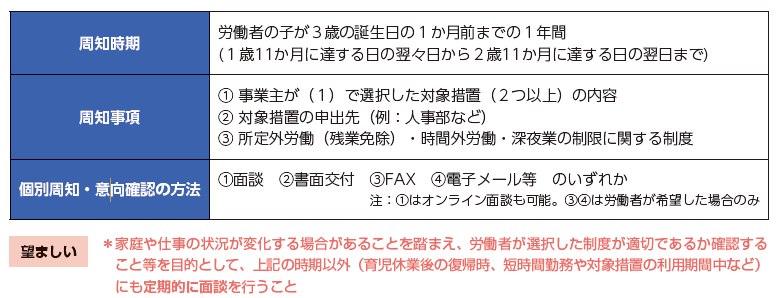

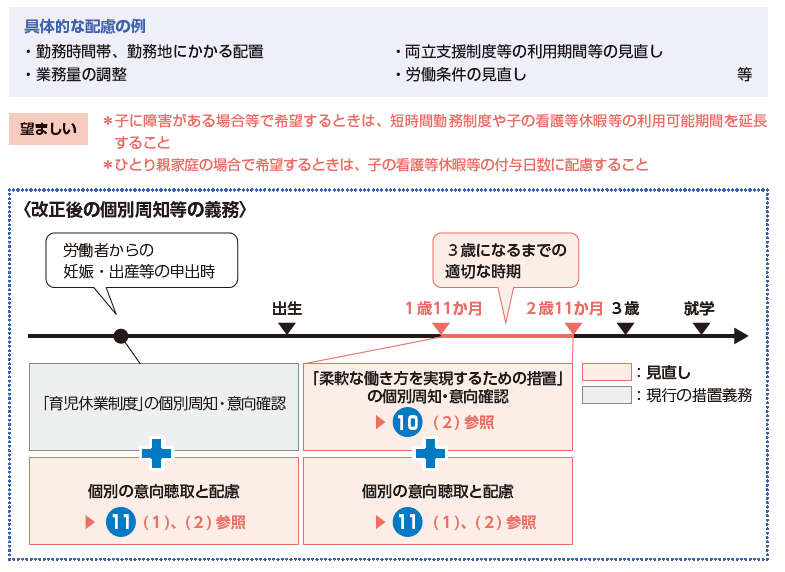

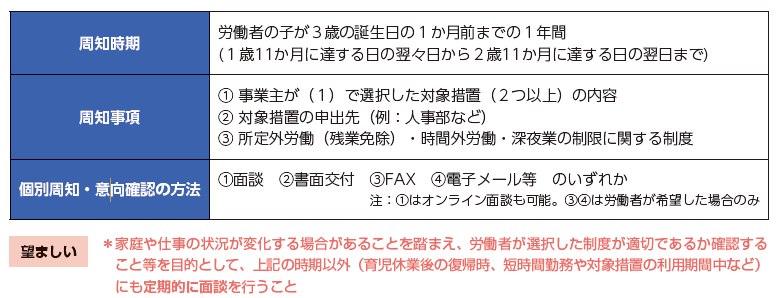

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知、制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

※利用を控えさせるような個別周知、意向確認は認められない

【顧問先A】:周知や意向確認も義務になるんですね。

【社労士(山崎)】:はい。今回の改正では、企業が選択した措置について、対象となる労働者に対して個別に制度の内容を伝え、利用の意向を確認することが義務になります。周知・確認の実施期間は、お子さんが3歳になる誕生日の1ヶ月前までの1年間です。

【顧問先A】:対象の社員がいる場合には、周知や意向確認もきちんと計画的に行う必要がありますね。すでに弊社でも準備を進め、従業員の家族(子)データの整理、周知時期のスケジュール調整なども行っていますが、改めてデータ管理の大事さを痛感しています。

(1)妊娠・出産等の申出期と子が3歳になる前の個別の意向聴取

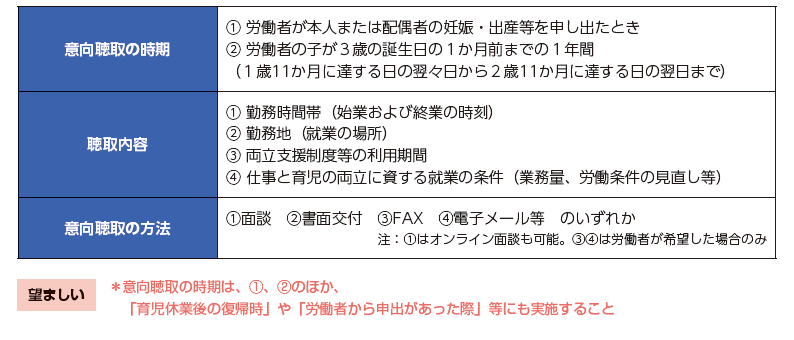

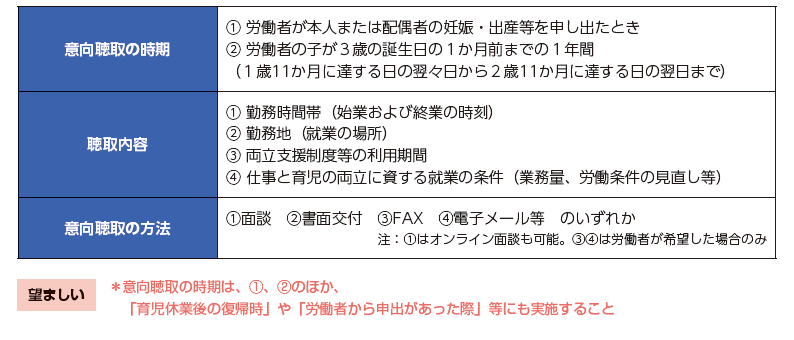

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

【顧問先A】:ところで、「仕事と育児の両立に関する意向聴取」も義務になると聞きましたが、それは具体的にどういう内容でしょうか?

【社労士(山崎)】:今回の改正では、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た時と、お子さんが3歳になる前の1年間に、それぞれ個別の意向聴取を行うことが企業に義務付けられました。

【顧問先A】:個別の意向聴取というのは、どのようなことを聞くのでしょうか?

【社労士(山崎)】:勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間、業務量や労働条件など、育児と仕事を両立するうえで配慮すべき点について、労働者の希望や状況を確認します。

【顧問先A】:ありがとうございます。制度だけでなく、個々の状況に合わせた働き方の相談体制も求められてくるということなんですね。

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

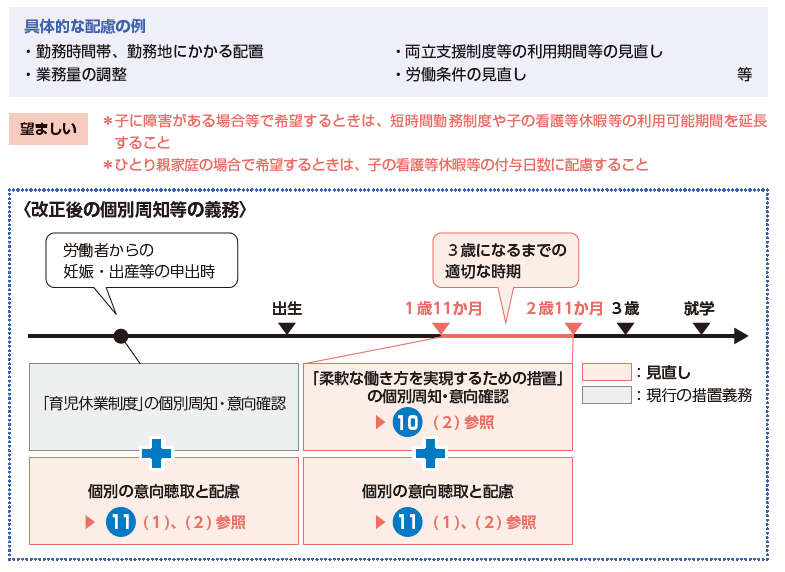

事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

【顧問先A】:その後、企業側にはどのような対応が求められるのでしょうか?

【社労士(山崎)】:意向を聴取して終わりではなく、その内容に応じて会社として配慮することも求められます。たとえば、勤務時間帯の調整や勤務地の配慮、業務量の見直しなど、可能な範囲で柔軟な対応が必要です。

【顧問先A】:すぐに全てを対応するのは難しい面もありますが、まずは状況をきちんと聞き取ることですね。

【社労士(山崎)】:はい。もちろん企業の体制や業務状況にも限界はありますが、配慮を行う姿勢が重要です。制度の整備とともに、社員との対話を大切にすることが、職場全体の安心感にもつながると思います。

改正育児・介護休業法は、単なる制度整備にとどまらず、「育児と仕事の両立をどう支えるか」という企業の姿勢が問われる大事な内容となっています。まずは制度を正しく理解し、それぞれの職場環境に合わせた対応を進めてゆきましょう。

(特定社会保険労務士 山崎 香織)

※本記事は、2025 年8月8日時点での情報をもとに作成しております。

▶前回の記事はコチラから

社労士が分かりやすく解説!「育児・介護休業法の改正で何が変わる?」(第1回)

社労士が分かりやすく解説!「育児・介護休業法の改正で何が変わる?」(第2回)

「柔軟な働き方の実現へ」企業が行なうべき対応は?

【社労士(山崎)】:10月1日より、「柔軟な働き方を実現するための措置」の導入・運用が企業に義務付けられます。

【2025年10月施行】

1. 柔軟な働き方を実現するための措置等 【義務】就業規則等の見直し

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

■事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの措置の中から少なくとも2つ以上を選び、制度として運用しなければなりません。

■労働者は、事業主が講じた措置から1つを選んで利用することができます。

■選定にあたっては、過半数組合等からの意見を聴く機会を設ける必要があります。

【顧問先A】:これは、大企業や中小企業といった会社の規模に関係なく行うべきものなのでしょうか?

【社労士(山崎)】:はい。すべての企業(規模は関係ない)が対象です。今回の改正では、「3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者」に対して、企業が2つ以上の措置を選んで講じることが【義務】となりました。事業主は、例えば「テレワーク」や「短時間勤務制度」など、5つの選択肢の中から柔軟な働き方につながる対応を取る必要があります。

【顧問先A】:なるほど……。小規模な会社では、すぐに対応が難しいケースもありそうですね。

【社労士(山崎)】:おっしゃるとおり、現場によっては全てを整えるのが難しいというご事情もあると思います。たとえば、「始業時間の繰り下げ」「年10日以上の養育支援休暇の付与」など、比較的取り組みやすい措置を選ぶことも一つです。同時に、労働時間の減少に関する措置の場合、業務の効率化も進める必要がありますね。

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知、制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

※利用を控えさせるような個別周知、意向確認は認められない

【顧問先A】:周知や意向確認も義務になるんですね。

【社労士(山崎)】:はい。今回の改正では、企業が選択した措置について、対象となる労働者に対して個別に制度の内容を伝え、利用の意向を確認することが義務になります。周知・確認の実施期間は、お子さんが3歳になる誕生日の1ヶ月前までの1年間です。

【顧問先A】:対象の社員がいる場合には、周知や意向確認もきちんと計画的に行う必要がありますね。すでに弊社でも準備を進め、従業員の家族(子)データの整理、周知時期のスケジュール調整なども行っていますが、改めてデータ管理の大事さを痛感しています。

「仕事と育児の両立に向けて」意向聴取の重要性とは?

(1)妊娠・出産等の申出期と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

【顧問先A】:ところで、「仕事と育児の両立に関する意向聴取」も義務になると聞きましたが、それは具体的にどういう内容でしょうか?

【社労士(山崎)】:今回の改正では、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た時と、お子さんが3歳になる前の1年間に、それぞれ個別の意向聴取を行うことが企業に義務付けられました。

【顧問先A】:個別の意向聴取というのは、どのようなことを聞くのでしょうか?

【社労士(山崎)】:勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間、業務量や労働条件など、育児と仕事を両立するうえで配慮すべき点について、労働者の希望や状況を確認します。

【顧問先A】:ありがとうございます。制度だけでなく、個々の状況に合わせた働き方の相談体制も求められてくるということなんですね。

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

【顧問先A】:その後、企業側にはどのような対応が求められるのでしょうか?

【社労士(山崎)】:意向を聴取して終わりではなく、その内容に応じて会社として配慮することも求められます。たとえば、勤務時間帯の調整や勤務地の配慮、業務量の見直しなど、可能な範囲で柔軟な対応が必要です。

【顧問先A】:すぐに全てを対応するのは難しい面もありますが、まずは状況をきちんと聞き取ることですね。

【社労士(山崎)】:はい。もちろん企業の体制や業務状況にも限界はありますが、配慮を行う姿勢が重要です。制度の整備とともに、社員との対話を大切にすることが、職場全体の安心感にもつながると思います。

改正育児・介護休業法は、単なる制度整備にとどまらず、「育児と仕事の両立をどう支えるか」という企業の姿勢が問われる大事な内容となっています。まずは制度を正しく理解し、それぞれの職場環境に合わせた対応を進めてゆきましょう。

(特定社会保険労務士 山崎 香織)

※本記事は、2025 年8月8日時点での情報をもとに作成しております。